簡秀枝》25歲短命天才 無視學運退學

簡秀枝》25歲短命天才 無視學運退學。(愛傳媒提供)

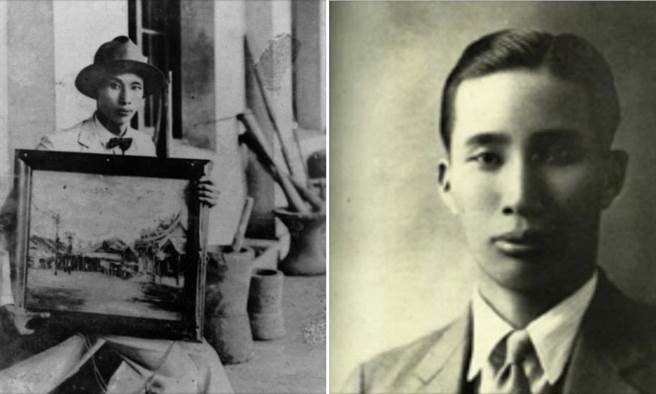

【愛傳媒簡秀枝專欄】如果說,黃土水(1895-1930)是英年早逝,是臺灣藝術界永遠的痛與驕傲,桀驁不馴、熱情奔放的陳植棋(1906-1931)也是,他點燃臺灣文化火把後,就撒手西歸,成爲臺灣人永遠的不捨。

他們不約而同地留下名言:「人生是短促的,藝術纔是永恆!」

北師美術館12月16日舉行「光-臺灣文化啓蒙與自覺」展前記者會,展覽現場,黃土水《甘露水》是重頭戲,綠蔭前的偌大空間,挺立着修復過大理石雕刻,在冬陽灑落的自然天光,讓遺作閃着輝光,非常動人。

而同樓層的大片白牆,卻留下陳棋棋的詩句,那是昭和2年(1927),陳植棋與潘鶼鶼新婚後不久,致函師長們的手書,報告他們已跨越過往苦難,準備好迎接嶄新人生的堅定心情,信末陳植棋夫婦雙雙具名頓首。

國藝會董事長林曼麗說,她讀到陳植棋那樣的詩句,彷彿看到時代的光、藝術的愛,讓她感動不已,因此決定在這回展覽中,特別以中、日、英文,在潔白牆面上,呈現「陳植棋夫婦致師長手書」,分享國人。

手書上的詩句這樣寫着:

欲脫離俗世而生,可說是在人生中行軍。想必有無盡苦痛,窮追不捨!

但不能意志消沈,這是多麼可憐處境!

但不可膽怯止步,邁向理想,必以屍骸爲踏腳石而前行。

曙光自天窗灑落,呼喚着「醒事吧!」,照亮陰霾。

而後相互抱擁的靈魂,便不顧一切地喊着「光啊,光啊!」掙脫黑暗而狂奔,使一切革新而生吧。

俗世豈能是肉身浮沈之處。

雖恩斯特・托勒爾曾說,沒有夢想之力的人,便沒有生命之力。 植棋、鶼鶼頓首 / 1927

陳植棋小黃土水11歳,他們都是臺北人,出生在臺北汐止。1921年畢業於南港公學校後,進入臺北師範學校(1921年-1924年),受教於石川欽一郎,1924年因學潮而遭退學處分。後來受石川老師鼓勵,進入東京美術學校(1925年-1930年)。

1928年陳植棋以在學學生身分,一幅《臺灣風景》入選第9回帝展。1930年在東京美術學校畢業,又以《淡水風景》入選第11回帝展。倘若加上其他的大小獎項,陳植棋彷佛向4回入選帝展的學長黃土水致敬。

藝術是天才的專利,加上英雄出年少,黃土水活了35歲,因趕作《水牛羣像》,日夜趕工,免疫力驟降,盲腸炎發作,又延誤送醫,惡化爲腹膜炎,在帝展送件前病逝。陳植棋也是瘋狂藝術創作者,在被臺灣北師退學後,到日本留學,雪恥心切,加上創作壓力,最後也在過度操勞下,胸膜炎併發腦膜炎過世,只活25歲。

他們都有唯美感人的愛情故事,不能生育的廖秋桂,過繼二伯小孩爲後,在黃土水病世後,忍悲含淚,從日本東京逐一運回笨重的黃土水雕刻(塑)遺作,如《水牛羣像》、《甘露水》、《結髪裸女》,爲臺灣留下百年前的遺世瑰寶。陳植棋遺孀潘鶼鶼,在夫君病逝時,一兒一女都在襁褓中,堅強的女人,撫孤育幼,守護80幅遺作,也爲臺灣留下典範。

陳植棋曾這麼說,「如果生命是細而長的話,我寧願短而亮,我向往迸發的生命力。」

屈指一算,陳植棋的生命,只有短短25年,但他壓縮生命,活得精采,「只有一件事可以阻礙夢想成真,那就是害怕失敗。」他不斷告誡自己。

「陳植棋是天才加上努力的典型。」石川欽一郎老師在陳植棋遺作展中,曾經那麼表達。

的確,陳植棋的一生,可以說貫徹了「赤島社畫會」宣言:「始於藝術、終於藝術」,他衷心希望透過文化和藝術「化育臺灣爲美麗島,用赤誠的藝術力量,讓臺灣人的生活,溫暖起來」,義無反顧,幾乎都在搏命演出。

帶頭引領學運,也是陳植棋不同於一般藝術工作者,閉門作自己。由於受到民主思潮鼓動,陳植棋血液中,流淌着臺灣人民追求民主、追求自由的渴望。

然而,當時臺灣社會依舊保守,校園更顯封閉,1924年當陳植棋念大四,師範學校要舉辦校外教學,跳過臺灣學生,就直接採用日籍學生的意見,引發臺籍學生的強烈不滿。

由於殖民與被殖民之間,待遇懸殊,自尊問題,積怨已久,果然風暴一觸即發,臺籍學生又提出表決三月說,引發威權領導的敏感神精,臺籍學生接着罷課抗議,讓問題越來越逼近牆腳。

俠義性格的陳植棋,在罷課期間,帶領學弟們走出師範校園大門,尋求社會大衆聲援,即「臺北師範事件」。

野火燎原,欲罷不能。學運迫使師範學校宣佈停課一週,一週之後,強硬領導,直接勒令包括陳植棋在內的30位臺灣學生退學。被勒令退學的陳植棋,沒有因此氣餒,但是家人對他很不諒解,讓他連家都不敢回去。

黯然退出校園,又無家可歸的陳植棋,借住在蔣渭水的大安醫院,幾個月的時間,陳植棋感染了知識青年在黑暗時代,仍持抱勇氣,在幽微光暈下,奔馳向前。

陳植棋的恩師石川欽一郎,非常關心臺灣在地學生,尤其疼惜人才,石川老師苦口婆心,鼓勵陳植棋不可以氣餒,必須堅定走藝術創作的路子,果然在熱心老師穿針引線之下,陳植棋決定到日本深造,繼續學習美術。赴日之前,蔣渭水的《臺灣民報》特別刊載「有志青年更赴遠地研學」文章,「大安醫院」也爲陳植棋舉辦「送別茶會」,當時臺灣菁英惺惺相惜,心手相連的革命情誼,埋下菁英社會,永不熄滅的理想之光。

人如其畫,畫也如其人,陳植棋的畫作帶有濃烈的個人風格,他的筆觸狂放、用色大膽,堪稱臺灣最早的「野獸派」畫家,從外界極少看到的《自畫像》,可以窺見端倪。

最擅長風景畫的陳植棋,始終化鄉愁爲創作養分,臺灣風景全畫進他的畫布裡,他特別鍾愛淡水、基隆以及他的家鄉汐止。1930年陳植棋從東京美術學校畢業,同年作品《淡水風景》,2度入圍日本帝展。

陳植棋的最後遺作《婦人像》,那是陳植棋迴應場域歷史精神的選件之外,表現出陳植棋鐵漢柔情,也是詭奇多變、前衛風格的選件面向。她以妻子潘鶼鶼爲題的《夫人像》中,那時已身懷六甲,面帶憂愁的嚴肅妻子,以扇子護着孕肚,紅色新娘服,以張牙舞爪的姿態,詭奇預示着某種不安,苦命鴛鴦,短暫7年的夫妻情緣,滋養了創作生命,留下張力無限的經典作品,《夫人像》在陳植棋去世後,獲臺展「無鑑查」最高榮譽,短命藝術家,靈魂不走,繼續爲至高的藝術榮耀掙扎。

短短25年年的時間,扣除掉參與的社會與藝術運動,陳植棋也和黃土水一樣,在死亡陰影下,和時間賽跑,他們把所剩餘的生命,完全埋首創作。陳植棋囊括了兩回帝展、4屆臺展,還有數十次大大小小的展覽及獎項,玩命式的賭徒作息,讓人不捨。

不管黃土水,或陳植棋,都是臺灣美術史上一個遺憾,他們都爲藝術提出前瞻性的創思,充沛狂野的創作能量,爲時代播灑啓蒙種苗,光照百年路,令人打從內心讚佩。

「光—臺灣文化啓蒙與自覺」的展覽中,有黃土水以捏槃寂靜的半開之眼,等待臺灣社會百年的覺醒、重生;陳植棋的《夫人像》、《自畫像》更展現了他忠於自己思想的一面,無視歐洲印象派風潮在1920年代,鋪天蓋地滲透、瀰漫在日本美術界的事實。

他們有所爲,有所不爲,認同與學習東京美術學校的專業養成,技藝訓練,但創作思維、創作選材,兩人都帶着濃濃的臺灣情、土地愛,在異地他鄉,留下不朽的藝術靈魂與輝光,生生世世。

作者爲典藏雜誌社社長

照片來源:作者提供。

●更多文章見作者臉書,經授權刊載。

●專欄文章,不代表i-Media 愛傳媒立場。